| グリーンチーフ第 4089号 | 城南スカウト育成会広報 発行元:ボーイスカウト岩手連盟盛岡第5団 広報委員会 2025年4月10日発行 |

|---|

今年の雪中キャンプは爽快!

本号では、先日行われた雪中キャンプの様子と、ベンチャースカウトおよびローバースカウトから活動報告があがってきましたのでご紹介いたします。季節は昨年のことになりますが、楽しい活動でしたので、遅ればせながらご紹介させていただきます。

ベンチャースカウトでは、他団や海外の団との交流を広げました。また、ローバースカウトでは、当団としては初めて?となる無人島キャンプを実施しました。その様子をお届けいたします。

(記:広報委員 今井)

| 2025年 雪中キャンプ |

|---|---|

| ベンチャー隊 中学3年 | |

| 今井天惺 |

今回ぼくは初めて雪中キャンプに参加しました。キャンプ中ずっと晴れていて天気に恵まれていました。キャンプの内容は自分でかまくらをつくりそこで1日寝るという感じでした。いがいと中はあたたかくて不思議な感じでした。

また、朝、昼、夜のごはんがおいしかったです。ぼくはちょっと自然の中でくらしてみて、ぼくってすごく恵まれているんだなと感じました。いつも温かい風呂に入って、おいしいご飯を食べて、いたい人といれて、すきなことがあって。このキャンプに来れてよかったと思いました。

新しいスカウトの仲間をご紹介します。

2025年3月に、ベンチャー隊に庄司幸生(しょうじ さき)くんが入隊しました。近年、ベンチャー隊への新たな入隊はありませんでしたが、久しぶりの仲間の加入となります。

庄司くんの挑戦とこれまでの歩みに敬意を表するとともに、今後の素晴らしいスカウト活動を心より期待しています。

ベンチャー隊

- 庄司幸生(しょうじ さき)2025年03月入隊

活動の記録

ベンチャー隊

| 全国スカウトフォーラム |

|---|---|

| ベンチャー隊 高校2年 | |

| 藤澤惟沙 |

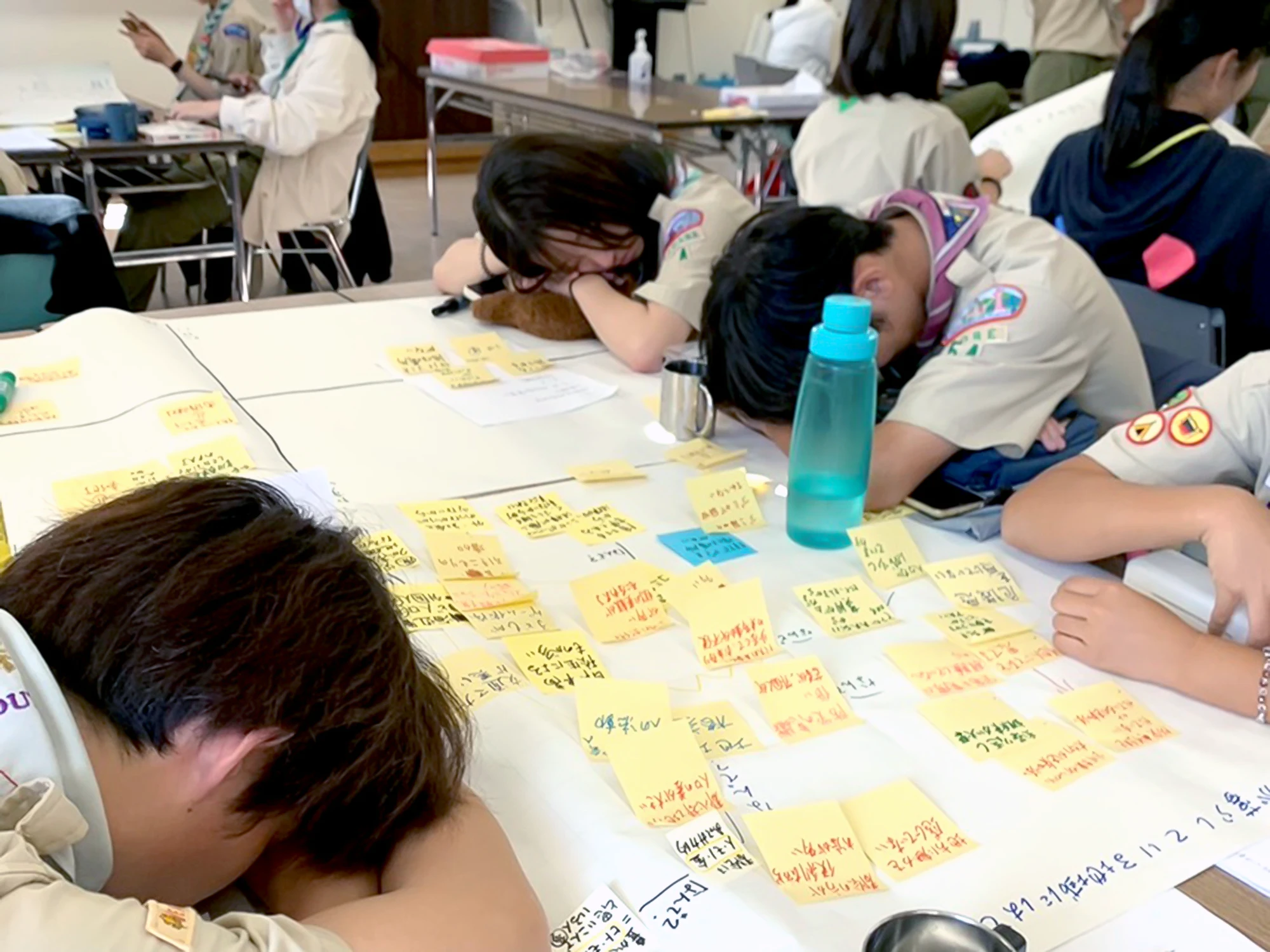

11月の2日から4日の3日間、私たちは兵庫県加東市にある嬉野台生涯教育センターで行われた、第二十五回全国スカウトフォーラムに参加してきました。今回のテーマは「高校生年代×地域社会〜私たちが出来ること〜」で、地域社会へ向けて私たち高校生だからこそ出来ることについて話し合いました。

今回採択された提言文は「きっかけをつくれるVSが先陣を切る!!身のまわりの人を巻き込み"地域をよりよくする意識を0から1へ"」となりました。この採択文には、「スカウト活動をしていない他の高校生たちと比べ様々な活動の経験があり、地域をより良くする為のきっかけをつくりやすいベンチャースカウトが、高校生としてのの強みである『人との繋がりの広さ』を活かして多くの人を巻き込み、自分たちの地域を良りよくする」という意味が込められています。

フォーラム期間内の流れは以下の通りでした。

1日目は自己紹介やワークショップを通じてスカウト同士の仲を深めると共にフォーラムで話し合う内容についての理解を強めました。また、交流会ではグループ外のスカウトとも打ち解けられるように簡単なゲームを行いました。

2日目では朝礼の後、5回に分けて分科会を行い、地域社会で私たちが貢献出来ることを各グループで話し合いました。段階に分けてテーマを決め話し合いをすることで、より各々の地域課題やそれに対する改善案について深堀ができたと思います。その後各グループで提言文と議長を決め、議長会で全体の意見をまとめた提言文が決められました。

最終日は全体会を行い、議長団会議で決められた提言文の発表と、それの意味に関する確認を行いました。その後閉会式を行い、バスで新神戸駅到着後解散となりました。

2日目の話し合いの内容は、まず各県フォーラムで話し合われた内容の共有し、その後の分科会で共通点を見つけて根本となるような原因を探り、私たちには何ができるのかを話し合いました。それぞれの県からは、防災に関することや、農業に関すること、若者の流出、町おこしなど様々な分野での課題が出てきました。そして原因を深掘りした結果、多くのグループで地域内での交流が少ないという課題に行き着き、それを改善するための案を考えました。その結果決定された提言文が上記のものです。

この3日間で得られた学びは、地域課題の改善をする為には個人の努力だけではなく、地域社会でまとまりを持って行動を起こさなければならないという事と、より良い対話のためには常に互いの前提条件を確認する事が重要であるという事です。

地域の課題は多岐に渡ります。例えば路上整備の場合、ゴミ拾いなどはスカウトだけでも出来ますが、それを広い範囲で行うには必ず人手が必要です。また地域活性化の為のイベントを行うにしても、その地域の人達の協力がなければ成り立ちません。そのため、まずは地域課題の改善の足場を作るための交流が必要となるのです。加えて、地域課題改善のための対話をする際、それぞれ知っている情報に違いがある事から、話を進める時の前提条件が違います。そうなると、対話の際に食い違いが起こり時間を浪費してしまいます。この様なことを防ぐため、対話の前に互いに知っている事を提示することが大切になると学びました。

全体の感想としては、まず話し合いの質の高さに驚きました。普段私たちが学校生活や団の活動で話し合いをする際には、内容が脱線してしまう事が多いのですが、今回そのような事が起こった時は、すぐに議長が軌道修正をしていました。これは普段の話し合いの時にも活かすべきだと感じました。また、様々な地域のスカウトと交流することで、自分になかった新しい視点を得ることができ、非常に学びの多い3日間でした。

ここで得られた学びを自分の県や隊のスカウトにも共有し、これからの活動に活かしたいと思います。

| 全国スカウトフォーラム |

|---|---|

| ベンチャー隊 高校3年 | |

| 沼宮内咲乃 |

基調講話では、柏木登起さんに来てもらいました。中でも印象に残っているのは「会話と対話の違い」についてです。私は、これまで会話と対話は違う物ということはわかっていましたがなにがどう違うのかわかりませんでした。ですが、この貴重講話を通して理解をすることができました。会話とは、普段における日常会話であり対話は話し合いにおける考えを話すことだということでした。これからの分科会やスカウト活動でもそこの理解を忘れずに生活をしていきたいと思いました。

交流会では、自分たちが持ち寄る県土産を使うのではなく単にゲームをしました。このゲームは、自分は何の張り紙を背中にされているかわからずまたそのお題とセットである相方を探すゲームでした。このゲームを通して、同じグループの人だけでなく違うグループの人とも仲良くなれたので良かったです。

また、グループで県フォーラムについて報告をしました。私のグループは、男子が4人で女子が3人でした。報告時間は、3分でそのあとに2分間の質疑応答の時間が設けられ1人当たり5分間の発表でした。各県の地域課題としてあげられていたのは、日本に移住してきた外国人に対する差別や農業の後継者不足がありました。自分の県には、無いような地域課題もありとても有意義な時間になりました。

分科会①では、グループごとに議論時のルールについて話し合いました。また、自分たちが考える「地域課題」について話し合いをしました。その後、「高校生年代における強みと弱み」について話し合いました。私が考える地域課題は、県フォーラムの課題でも出たゴミ問題だと考えました。また、高校生年代の強みとは横とのつながりが広いと考えました。逆に弱みはまだ子供ということもありやることに時間制限がかかることだと考えました。

分科会②では、先ほど出た「地域課題」について、何が原因でその問題が生じるのかそこについて話し合いをしまいした。最終的には、すべてにおいて「繋がり」と「地域交流」の少なさが原因のだとわかりました。

分科会③では分科会②で出た原因について深く考えるために話し合いをしました。私たちのグループでは、まず私たちが当事者になって先陣を切ればいいのではないかとなりました。例えば、私たちが街でゴミ拾いをすればすれ違った人やその行動を見た人が真似をしてみようじゃないかと考えるのではないかとかんがえました。また、他のグループの意見を自分たちの班に持ち帰るためにグループをシャッフルしました。そこでは、私たちとは違う方法でまとめ方をしていたり私たちのグループでは問題視されていないところのも出てきてとても良かったです。

分科会④では、私たちは、果たしてその高校生年代における強みと弱みは本当に高校生だからその問題が生まれるのかについて再び話し合いをしました。そうすると、その強みは私たちより上の年代のほうが有利だったり逆にそれは中学生でもできる内容だったりして頭を抱えました。

分科会⑤では、今までの計4回の分科会を通して、グループごとに提言文を決めました。私たちの班では、当事者意識を高めることについて重要視しました。その結果私たちのグループでは下記の提言文になりました。

『地域社会の抱える問題に対して「当事者意識」を高校生年代に持ってもらうために、私たちが先陣を切る

この提言文をもとに分科会⑥の議長団会議で話し合いをすることになりました。分科会⑥では、各グループでの議長の方々が集まり議長で話し合しをしました。私は、議長ではないのでその時間の間に作業をしました。議長の人は、その時間は足りず夜遅くまで話し合いをしてくれたと聞いたので感謝したいです。

交流会②では、私は、県土産として県木のナンブアカマツを使ったペン立てを学校の先生と協力して作ることにしました。交流会当日ペン立てはすごく好評でした。交流会で交換をしてくれた人からは、お返しで鹿の写真が目印のクッキーやたらこ味のじゃがりこをもらいました。沢山もらうことができ、せっかくなら家に持ち帰ることにしました。

全大会では、提言文の発表とその提言文に関する質疑応答が行われました。また、私たちが各県に持ち帰ったときに説明をするためにも1人ひとり集中し議論を出し合いながら話し合いをしました。その結果下記の提言文になりました。

提言文「きっかけをつくれるVSが先陣を切る!身の回りの人を巻き込み、地域をより良くする意識を0→1へ」地域それぞれで抱える問題は違うため、「きっかけ」や「0→1に意識を変えた結果」についてそれぞれの地域課題の解決にそって企画、計画をするという理由からこの提言文に決定しました。

私は、昨年の11月に開催された第24回アフタフォーラムアフターに参加しました。なので、今年は後輩にフォーラムに関することは任せようと考えていました。ですが、今年も県代表に自己推薦ですが参加する事ができました。最初は、県フォーラムのスライドの作成や県土産の準備を私が全部するはめになっていてそれに加えて、開催地まで夜行バスでの移動ということもあり大変でした。ですが、集合場所である新神戸駅に着いて他県のスカウトに合った瞬間に、ここから新しい出会いがあると思ったら今までの疲れがすべて吹っ飛びました。話し合いは、なかなか意見がまとまらなかったり昼食後の話し合いは眠くて嫌になるときもありましたが休憩時間には班のみんなで席替えをしたり、大人数で花いちもんめをしたりして楽しかったです。1番思い出に残っている出来事といえば11月4日は、私の誕生日です。そこで前日に全員でハッピーバースデーの歌を歌ってお祝いしてくれたことです。当日は直接おめでとうとお祝いしてくれてとてもいい日になりました。新しくできたボーイスカウトの輪や考える力などいろいろなことを自分の物して持ち帰ることができました。2年連続でフォーラムの県代表にさせていただきありがとうございました。これからのスカウト活動も精一杯頑張りたいと思います。

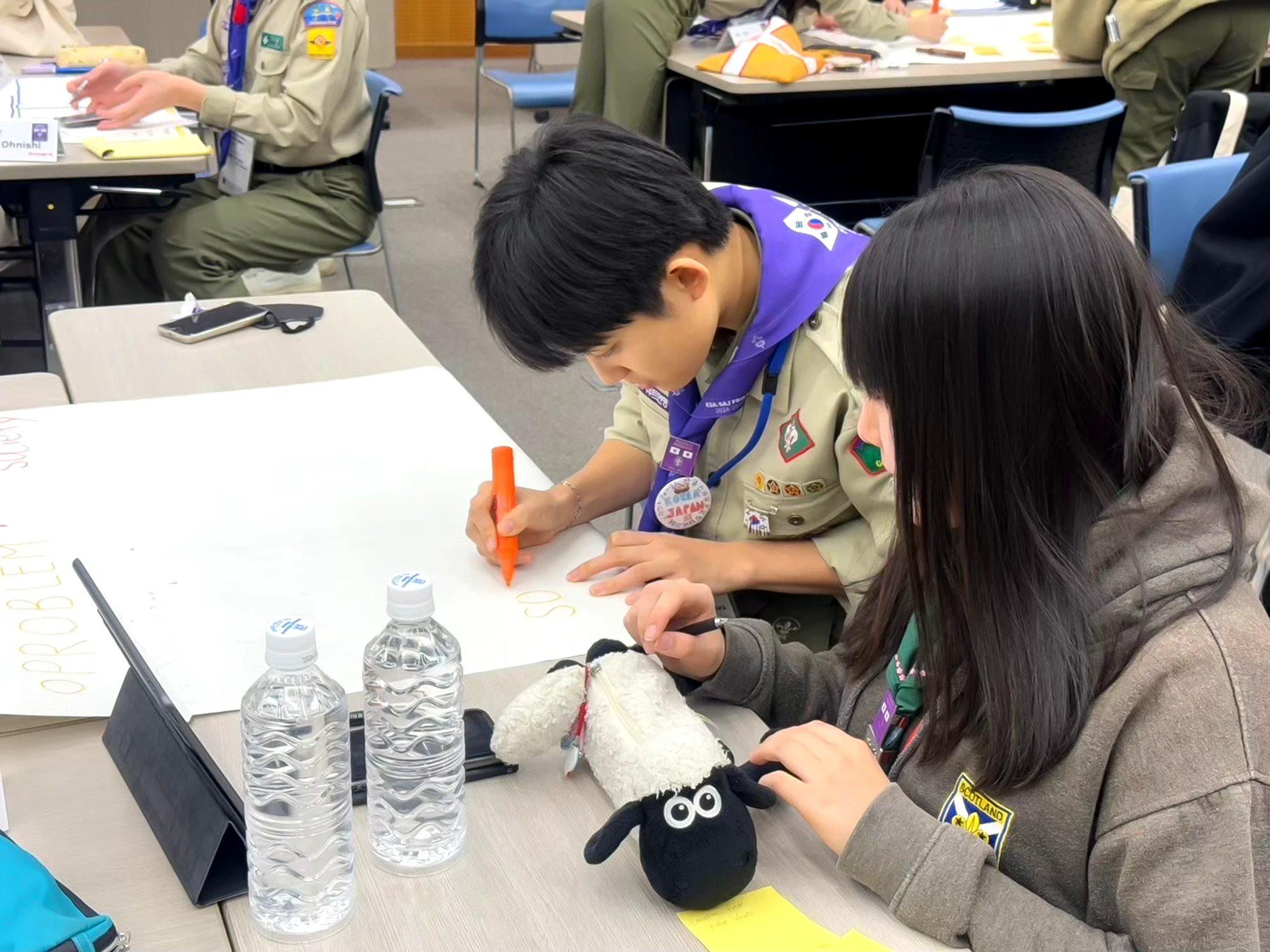

| 日韓フォーラム |

|---|---|

| ベンチャー隊 高校1年 | |

| 小守林寛菜 |

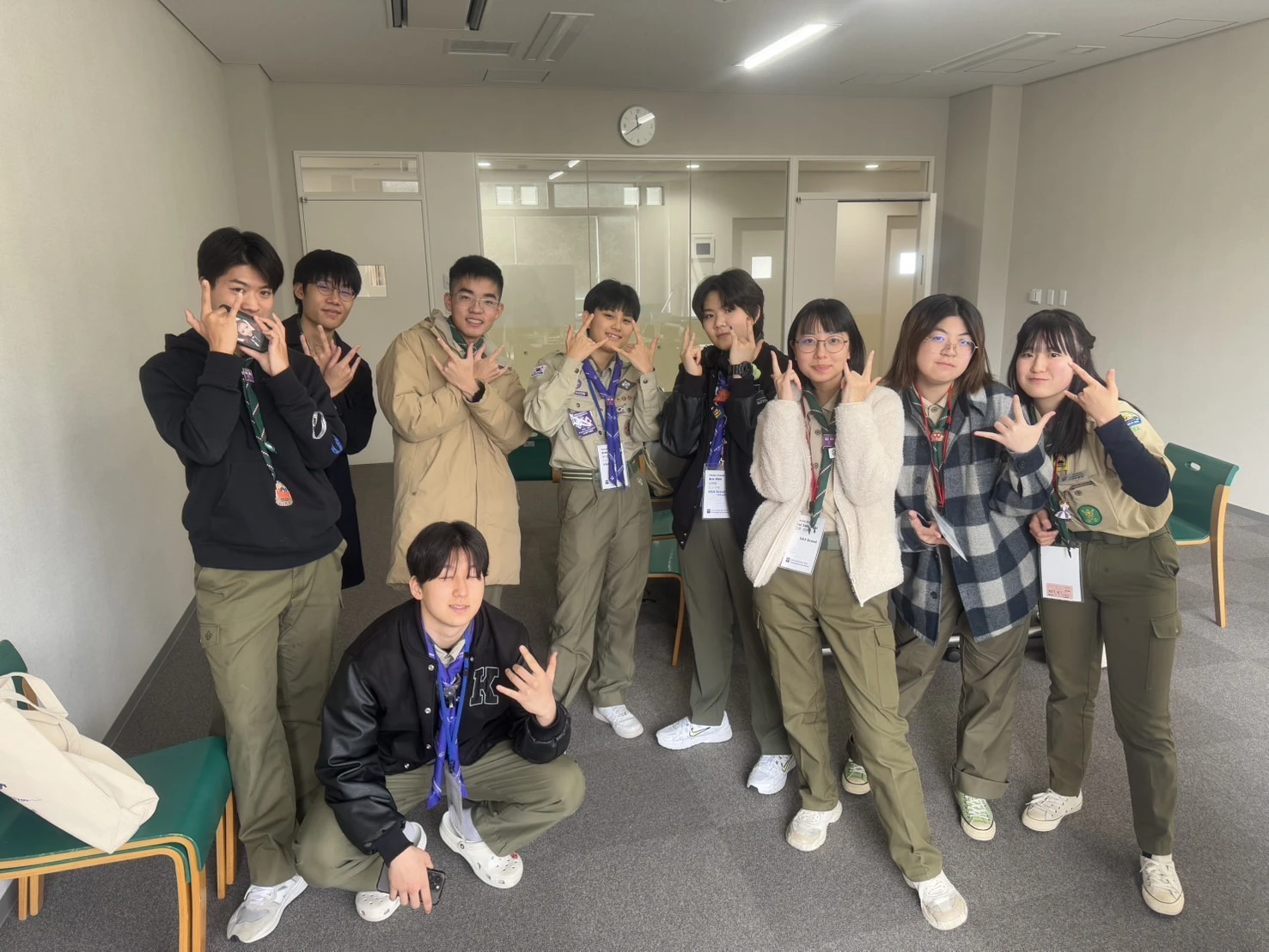

1月11日から13日まで、国立オリンピック記念青少年総合センターで開催された「日韓フォーラム」に参加しました。ただ「楽しかった」で終わるのではなく、「自団にどう生かせるか」を考えながら過ごした、非常に濃密な3日間でした。

初日は、グループ内や全体でのアイスブレイクとしてゲームを行いました。「東西南北ゲーム」「だるまさんが転んだ」「フルーツバスケット」など、日本語だけでなく英語や韓国語を交えて実施したため、とても新鮮でした。お互いに言葉の壁を感じながらも、韓国のスカウトや日本各地のスカウトと打ち解け、すぐに仲良くなることができました。

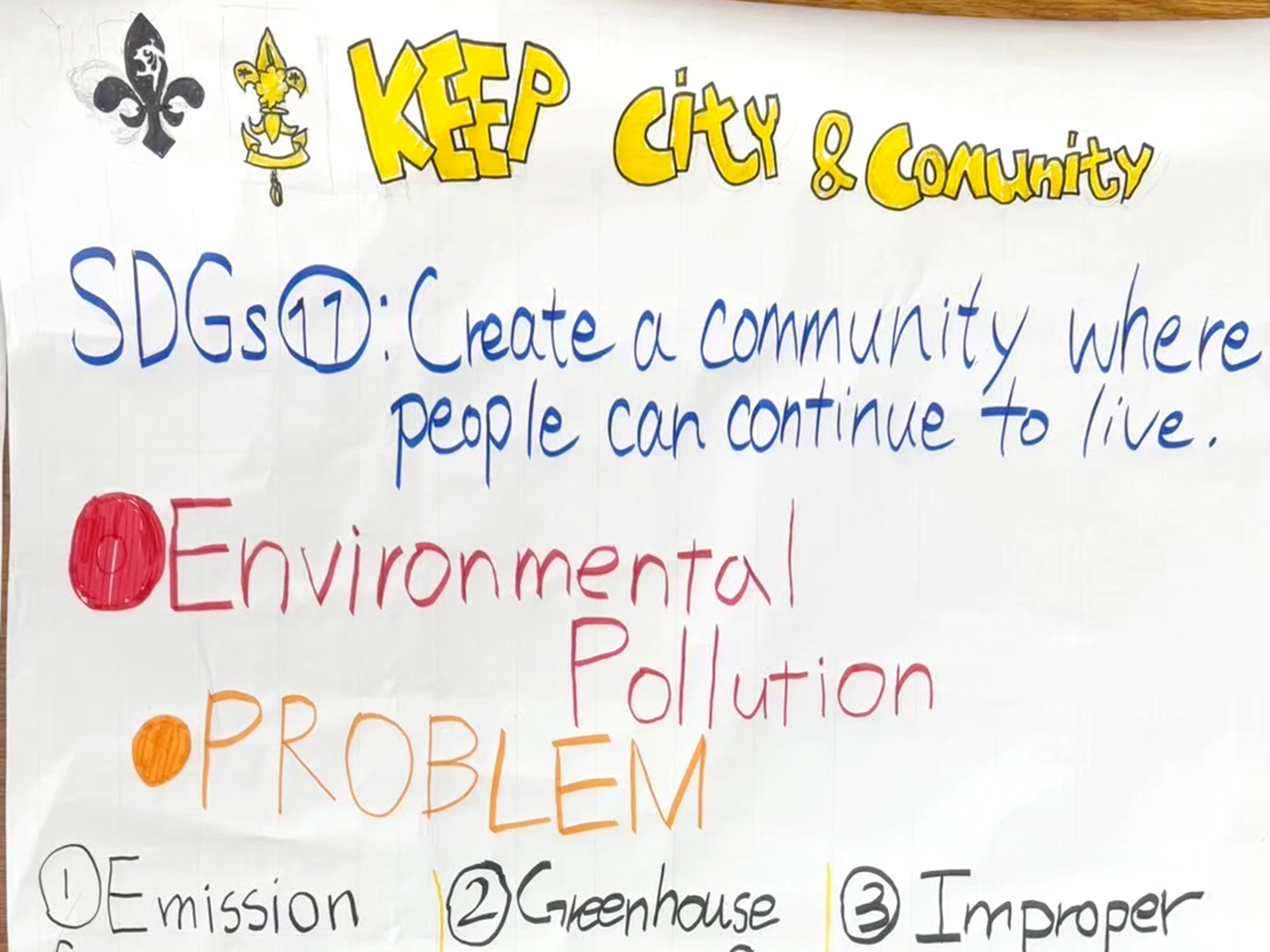

2日目は、グループごとにテーマに沿ってディスカッションを行いました。私たちの班は「prosperity(繁栄)」をテーマとし、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」の観点から話し合いました。

議論を進める中で、日本と韓国のSDGsへの取り組みには違いがあることがわかりました。しかし、それだけでなく、日本国内でも団によって対策に違いがあることに驚きました。例えば、盛岡5団ではキャンプで出た生ごみをコンポストに入れて堆肥化していますが、他の団では燃えるゴミとして処理しているそうです。また、ある団では食材を冷蔵庫ではなく川の水で冷やす工夫をしていたり、韓国のスカウトはホッカイロや電気をほとんど使わずにキャンプをしたりと、さまざまな取り組みがあることを知りました。こうした違いに触れることで、新たな視点を得ることができました。

夜には、参加者による出し物の発表がありました。ディズニーの名曲を歌う人、K-POPのダンスを披露する人、日本舞踊を発表する人など、バラエティに富んだ内容でとても楽しかったです。私たちも即興でソーラン節を踊り、大いに盛り上がりました。韓国のスカウトはテコンドーやラップ、K-POPのダンスを披露し、その迫力に圧倒されました。

最終日は、グループで話し合った内容を英語で発表しました。発表方法もグループごとに異なり、劇やクイズを交えたり、日本語や韓国語を織り交ぜたりと工夫が凝らされていて、とても興味深かったです。他のグループの発表を聞きながら、「今の私たちの取り組みは本当にこれでいいのだろうか」と自問自答する場面もありました。

昼食後、いよいよ解散の時間が訪れました。短い期間ではありましたが、共に学び、笑い合った仲間との別れは寂しく、涙を流すスカウトの姿も見られました。

今回のフォーラムで、日本連盟の方や韓国の指導者の方が最初に仰っていた言葉が特に印象に残っています。

「日本と韓国には悲しい歴史があるけれど、それを一旦忘れて、私たちがスカウトとして地球のためにどのような行動をとるべきかを考えよう。」

私は以前、スコットランド派遣にも参加しましたが、そのときはこうした視点を持たずに参加していたことに気づかされました。ただ楽しいだけで終わるのではなく、得た学びをどう活かすのか。それが重要だと改めて感じました。後輩たちにも、派遣活動に参加する際は、その先のことまで考えて行動してほしいと思います。今回の経験を、盛岡5団だけでなく、今後のスカウト活動全体に活かしていきたいです。また、皆さんに直接お話しできる機会があれば、さらに詳しく伝えたいと思います。

最後になりましたが、今回のフォーラムに際して助言をくださった小林隊長、指導者の皆様、本当にありがとうございました。この貴重な学びを大切にし、今後の活動に生かしていきます。

ローバー隊

| 憧れで初めての無人島キャンプ |

|---|---|

| ローバー隊 | |

| 八重樫元輝 |

こんにちは。ローバー隊の八重樫元輝です。普段はボーイ隊の副長補として活動していますが、ローバー隊としても活動を頑張っています。ベンチャー隊のときからずっとあこがれていた無人島キャンプを岩手県山田町の大島(通称:オランダ島)にて昨年の8月19日から8月21日の2泊3日で実施しましたので、紹介しようと思います。

まず、この無人島キャンプのプロジェクトを企画し始めたのは昨年春(4月か5月)で、実施するのは8月か9月だと考えていたので、かなり急ピッチで準備を進めないといけないプロジェクトでした。上陸してもよいのかという許可だけでなく、船を出してくださる方がいるのかなどの調整を行い、実際にオランダ島で実施できると決まったのも遅くなってしまったため、計画を立てるのも直前になりました。

無人島という場所はとてもロマンあふれる場所だと感じていますが、その分安全に対する配慮は慎重に行う必要があります。

けがをしたらどうするのか。周りは海に囲まれており、重大なけがをした際にはすぐに病院には行くことができません。どんなけがをする可能性があってどんな対処をするべきなのかなど検討しました。

地震が起きて津波が来たらどうするのか。津波が来るかもしれなくても、遠くに逃げることはできません。それほど本土から離れていないですが、船で迎えに来てもらうのは船長さんを危険にさらすことになりますし、間に合う保証もありません。島の一番高いところに逃げるしかありません。オランダ島には、十分に高い場所があるので問題はありませんでした。

もし何も釣れなかったらどうするのか。完全に食料を現地調達にして何も釣れなかったとき、3日間何も食べずに生活することになります。白米だけは持っていき、食事だけはとれるようにしました。

船が出せないほど海が荒れてしまったらどうするのか。3日目で大雨になったら、帰れなくなるかもしれません。事前に天気を確認して、前もって中止か同課の判断をする必要があります。結果的には晴天に恵まれ、無事に実施することができました。

このように初めての挑戦で何が起こるかわからない無人島での生活に対し、不足するものがないように、かなり準備を徹底して当日を迎えました。こういった危機管理の面でも、物品の準備という面でもしっかりと準備を行いました。

そして当日を迎え、壊れていた桟橋でも地元の漁師さんの協力のもと上陸することができました。そして、テント設営、タープやトイレの設置を行い、燃料となる枝などを探しました。そして釣りをして、なかなか釣れないと思っていましたが、2尾の釣果を得ることができました。そして、それらをホイル焼きにしたり、塩焼きにしたりして食べ、その日は就寝しました。翌朝、早めに起きて、朝釣りをしましたが、釣果はゼロでした。2日目のメインは、島散策と考えていましたが、あまり大きな島ではなかったため、すぐに終わってしまい、釣りや燃料集めをしたり、海水浴を楽しんだり、無人島とは思えないのんびりとしたキャンプになりました。そして、この1日の釣果はなく、釣りの難しさと昨日の運の良さに驚きましたが、オランダ島までの送迎をお願いしていた地元の漁師さんがオランダ島に来て、なんと大量のムール貝をいただきました。白米を食べる生活になると覚悟していましたが、非常に助かりました。そしてあっという間に2日目を終え、3日目に。2日目と同様朝の釣りに挑戦しましたが、結果は変わらず。とても当たり前ですが、釣りの知識と技術は無人島キャンプには必須だと強く感じました。3日目は撤収と最後のオランダ島を楽しんで終了しました。

この無人島キャンプは、昔からやりたいと言っていたもののなかなか実行に移せずにいたプロジェクトでした。普段のキャンプとは違い、島には自分たちしかいない特別な空間で、夜などはあたりは暗く、波の音とたき火のパチパチというおとだけが聞こえる非常に自然を感じられるキャンプでした。貴重な経験を積むことができてとてもうれしく思います。

憧れの無人島キャンプを終了し、やれてよかったと思うとともに、無人島の魅力を味わえなかったなと少々後悔している部分もあります。ここまで読んでいただけた方はお察しかもしれませんが、実施した2泊3日の密度はあまり濃いものにできませんでした。実施までの準備計画は大変ながらも、良い経験ができたと感じていますが、安全に、不足なく、という部分を意識しすぎた影響で、すんなり行き過ぎてしまいました。これは準備の成果だともいえるのですが、無人島キャンプに求めていたものとは少し違ったのかなとも感じています。ただの釣りキャンプではなく、無人島キャンプだということを味わうには、物資を必要最低限に絞ったり、無人島での課題を作ったうえで参加するなど工夫をしてまたいつか再挑戦したいと考えています。ただ、本当にやってよかったと感じています。一回目で完璧になるわけがないのです。計画し、実施し、反省し、改善するということを繰り返してより良いものにする、日々の改善がボーイスカウトでは大切だと実感できました。 ベンチャー隊やボーイ隊の皆さんには、ローバーになったらこういうことができるようになるんだということを見せたくてこのプロジェクトを実施しました。自分もやってみたいなと思ってくれたスカウトも少しはいてくれたらいいなと思いますし、そうでないスカウトも自分なりのやりたいことを見つけながら日々のスカウト活動を楽しみ、スキルアップしていただけたらいいなと思います。

城南スカウト育成会広報

- 広報名称

- グリーンチーフ

- 発行元

- ボーイスカウト岩手連盟盛岡第5団

広報委員会